2018年适逢课程百年及中国课程改革40周年,11月2-3日,由教育部人文社会科学重点研究基地课程与教学研究所举办的第16届上海国际课程论坛在华东师范大学举行。本届论坛以“课程研究:百年审视与未来想象”为主题,邀请来自美国、德国、日本、韩国、香港、台湾等国家与地区的教材研究、教育社会学、课程与教学研究等领域的知名专家,以及来自全国十几个省市的300余位专家学者、教育行政部门领导、一线教育工作者齐聚丽娃河畔,畅谈“百年课程”。

香港中文大学教育学院赵伟黎博士作为特邀专家出席论坛,并作题为“‘借助西方理论挖掘中国课程文化理性’的范式探讨”的主题报告。

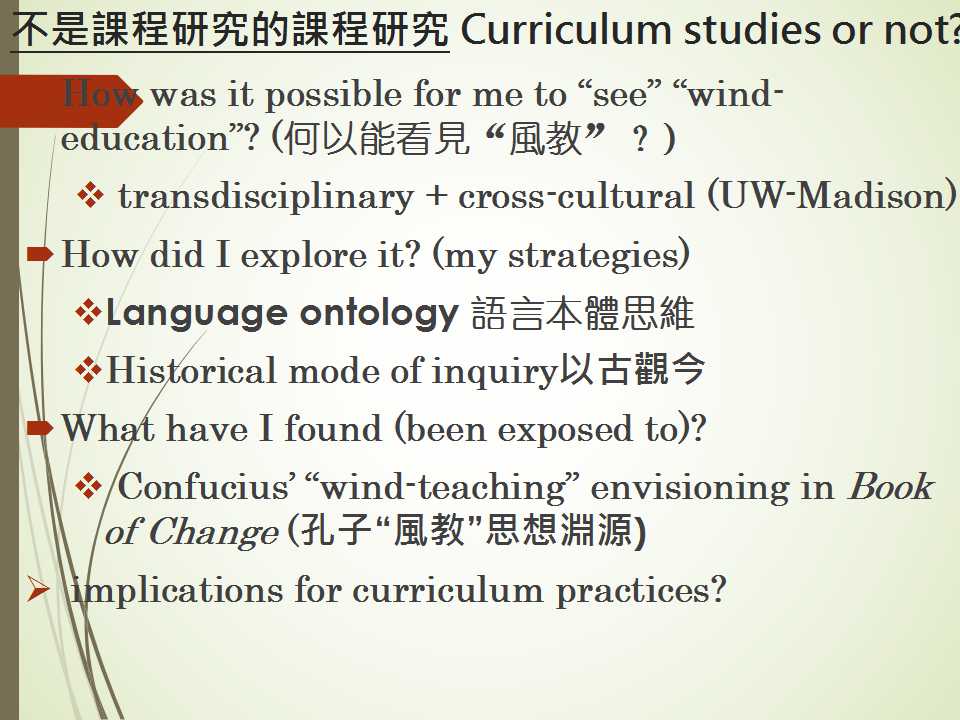

赵博士以中国的“校风、教风、学风”和“福柯的大笑”为切入点,通过分析海德格尔和福柯的语言本体思维和历史考古视角,探究了孔子“风教”思想渊源。最后她以自身的跨学科研究为例,探讨了在21世纪该如何“借助西方理论挖掘中国课程教育文化理性”。她指出,一方面要确保不重蹈二十世纪发生的文化殖民的覆辙,另一方面又要力争跟西方课程教育理论进行平等的对话。

以下为报告全文

首先谢谢大家!谢谢崔老师和陈老师,谢谢课程所的其他老师和同学们!我特别喜欢周勇老师报告PPT中的最后一页,提到于漪老师曾指出中国当代缺少自己的教育话语,对此我深有同感。我报告的题目,“借助西方理论挖掘中国课程文化理性”,听上去很大,今天只跟大家分享自己做博士研究的一点感悟。

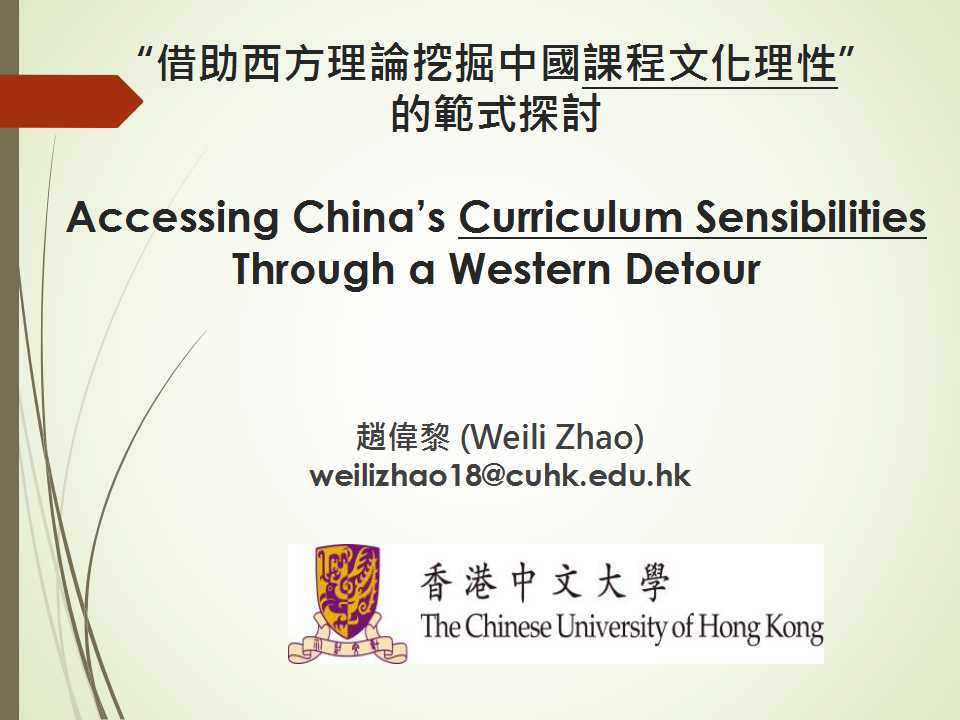

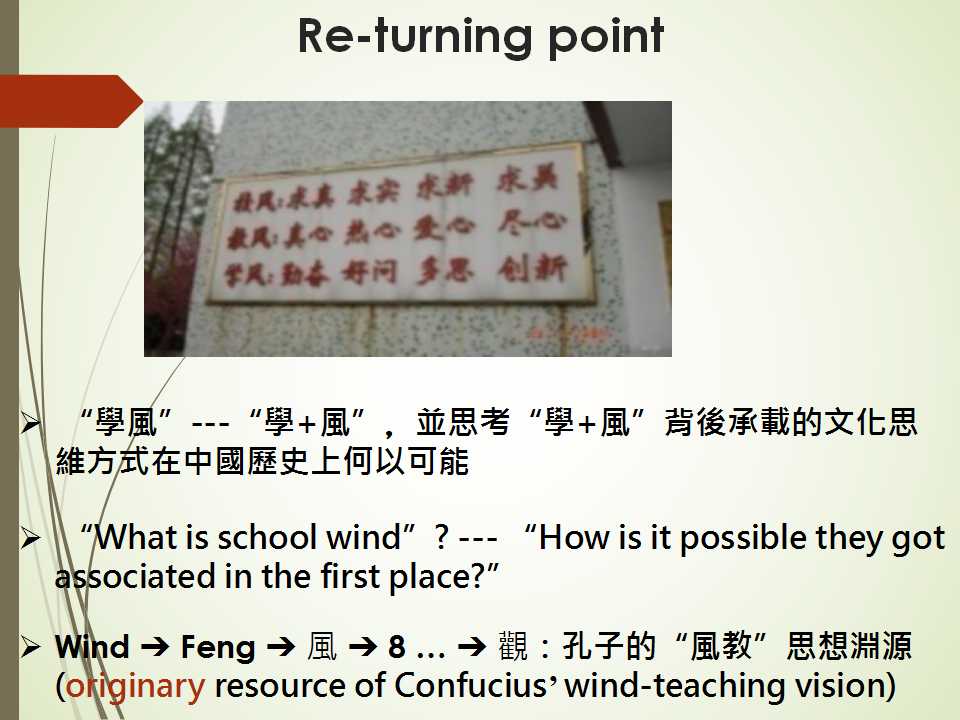

我的整个博士研究可以说是从这张关于“校风教风学风”的图片开始的,这是我2009年在国内的一个学校里拍到的。关于这些话语,先跟大家讨论以下几个问题:你看到了什么?上面说的是什么?你会问什么样的问题?翻译英文的时候会把它翻译成什么?这些翻译是否忽视了一些文化特色?

从小到大我们都非常熟悉学校里的这些教育话语,所以将“校风”一词翻译成英文的时候,就想当然地翻译成“school atmosphere”。在美国读博期间,有一天当我重新对它进行翻译时,我突然看到了“风”这个字,就想为什么我一直要把它翻译成“school atmosphere”,而不是“school wind”呢?因为如果把它翻译成“school atmosphere”,其实我们是没有看到“wind”这个话语的,也没有看到中国教育的思维方式是与“风”而不是与“水”密切相关的。这个疑惑带给我一个范式的转换。原先我们一般会问“校风是什么?”,图片其实已经解释得很清楚,校风的意思有求真、求实等。但是现在我们会问,为什么在中国文化里,教育思维是跟“风”密切相关的?有了这个提问方式的转变之后,我的整个博士研究就变成了一个“随风轻舞”的经历。

我听大家报告的内容都是一些研究发现,即研究者对某个问题有什么研究发现。此类研究范式忽略了一个问题,即“研究者在哪里?”我的博士研究一开始也没有关注这个问题,而是作为研究者去研究中国当前教育改革中的一些问题。我当时研究了三个问题:一是教育语言,二是教育身体,三是教育的师生关系和差异性。但是在研究过程中,我发现自身作为研究者的主体性受到了挑战。比如说,我们经常说语言是我们表达思想的工具,但我在随风轻舞的过程中发现,不是我们把语言掌握在手中,而是我们被语言所掌握。这使我重新去思考研究者和研究对象的关系,自己作为研究主体和语言作为研究客体的关系,所以我的整个研究分成两部分,第一部分是作为传统意义上的研究者去研究这几个问题,第二部分是把整个研究看作是一个学习的过程,重新思考什么是学习的可能形态。

今天我给大家分享的主要有这几点:一、我怎么能够看到“风教”话语; 二、我怎么样去“随风轻舞”地做研究,用了什么视角和方法;三、研究结果发现了什么;四、本人的研究对于现代课程实践研究的一些启示。

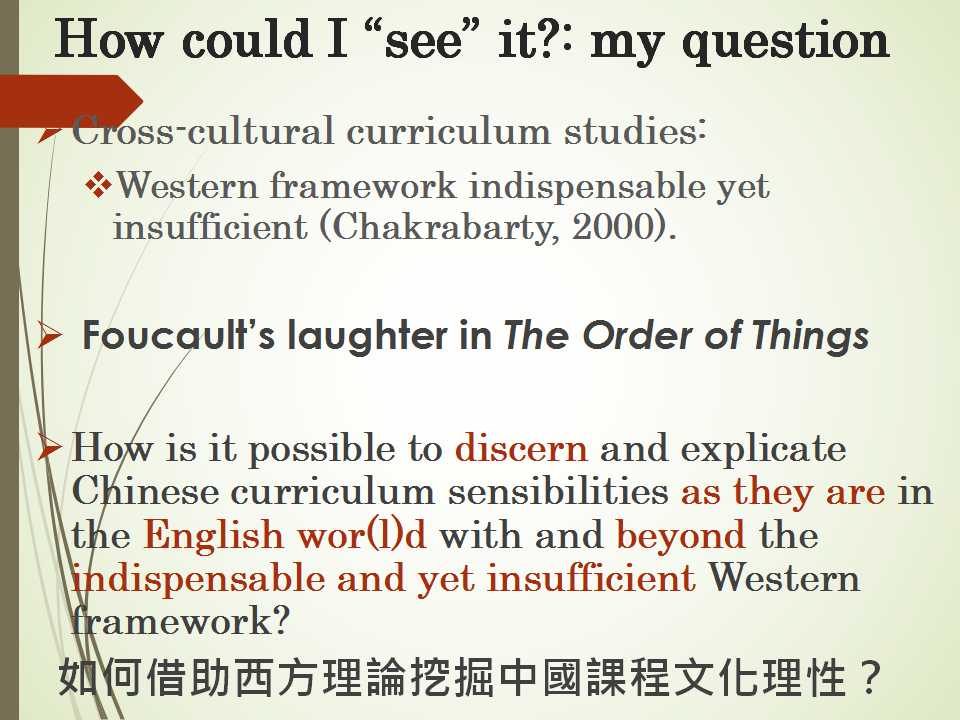

我之前在浙江大学做话语分析,包括批判话语分析和文化话语分析两个部分。后来去美国读博,由原来狭义上的文本话语分析转到了福柯式的历史宏大的话语分析。福柯说他的《词与物》一书的写作灵感来自于Borges书中一段描写中国古代动物分类的引文。此引文出自《四库全书》,它把天上飞的、地上爬的、现实世界中存在的、虚拟的等各类动物放在一个操作平面上来排序。此类思维模式在中国人看来也许比比皆是,不足为奇。但当Foucault看完此段引文时不禁哈哈大笑,笑完之后却又感到一丝不安。因为他意识到,中国这种动物分类法对于整个西方世界来说是匪夷所思的,即西方的整个知识体系和意识形态是不可能创作出这样的事物分类和排序方式。我看到这里时就在想:这个不可思吗?这是很多中国人都习以为常的事情。我深受启发,不禁思考两个问题:首先,怎样重新认识被视为习以为常的诸如此类的中国教育文化特点,习以为常意味着很多时候我们往往是看不见的,就像我们这么多年一直没有看到学风、校风中“风”的这个话语;然后考虑怎样用英文将其描述出来,并跟西方现代的课程理论进行平等互发的对话。

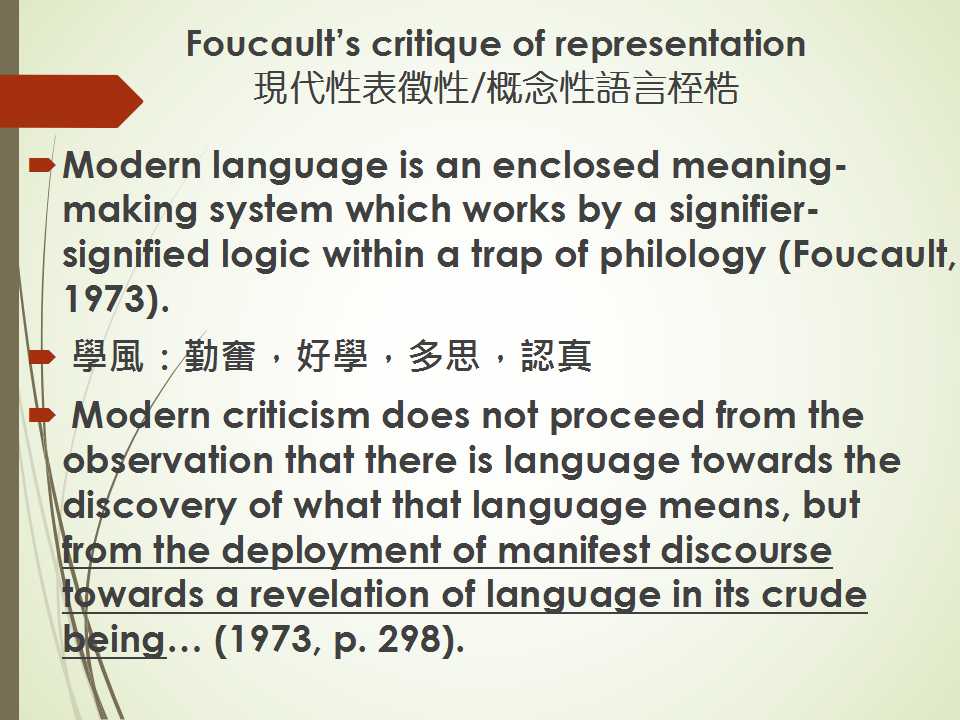

说到理论视角,海德格尔和福柯的思想对我影响很大,海德格尔主要是语言本体论。在海德格尔看来,所有的研究都需要从语言入手,但语言不是一种工具,而是本体,这说起来很抽象。福柯的话更好理解一点,他主要批判现代性概念性思维,他认为现代语言其实变成了一个封闭式的意义生成系统,我们主要在语法结构上看语义的生成,例如看到“学风:勤奋,好学,多思,认真”时,就已经告诉你学风是什么意思了。受到现代概念性思维的桎梏,我们想当然地认为现代语法是正确的,最常追问的是文本的语法意义。福柯指出,现代批判理论应该打破这种约定俗成的现代语言观,从现代习以为常的话语着手,去倒推、去挖掘背后没有被现代语法桎梏之前的原思原想。

福柯提出了一种让话语回归语言本体的策略,他说我们应该尝试“通过巧妙地分析、使用习以为常的话语去显现语言原初的本体文韵。因而有必要进行逆向思维:从各种观点、哲学思想甚至包括科学理论等往后追溯到那些使上述种种观点、思想、理论成为可能的根基性词和语,甚至更进一步追溯到一种原初的思想或思维模式,一种还没有陷入现代语法桎梏的思想或思维方式”。从操作层面来讲,“需要打破固有的句法,破碎压制性的言说方式,颠覆词语的约定俗成的意义以觉察到他们真正的原初的所有的文理和韵味”。

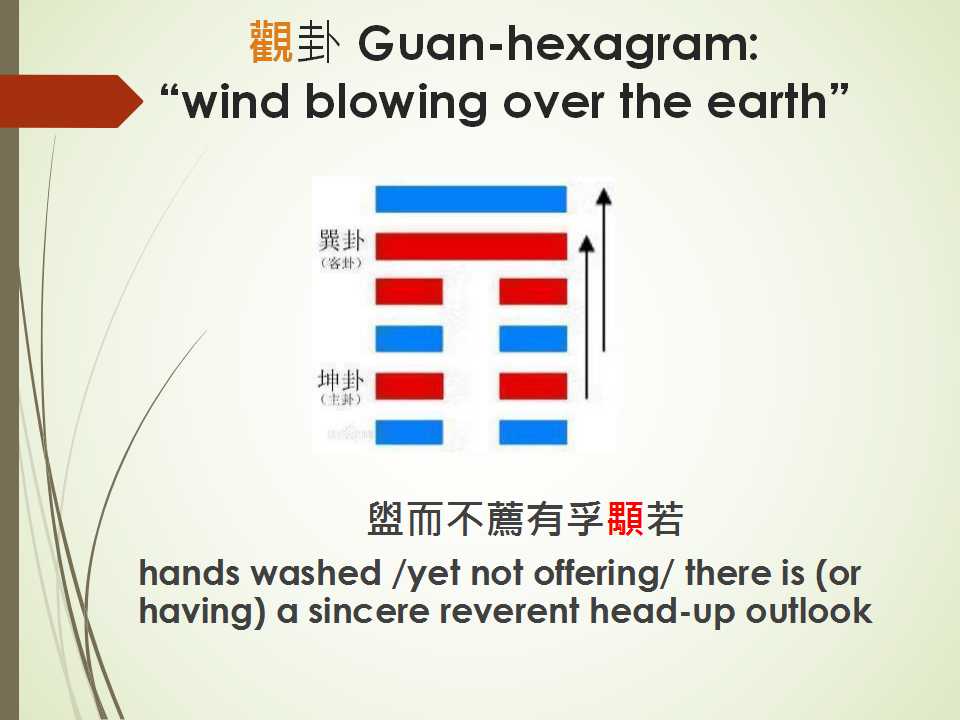

福柯的策略对我很有启发。在重新回到这幅图片的时候,我不再去追问学风、校风这些到底是什么意思,而是去追问“这样的文化结合在中国历史上何以可能”?其实就是不断倒推。最初我们将校风翻译成“school atmosphere”,因为大家普遍认为翻译应达到文化之间的共性,消除差异性。但现在很多后现代学者认为,翻译本身恰恰是揭示和显现文化差异性的。比如,“wind”在英文中的解释是“流动的空气”,而中文的“风”远不止流动的空气,它更是一种文化思维方式,这样就打破了大家将“风”看成一个概念、看成运动的空气的现代性思维。一步一步倒推之后,最后我很偶然遇见易经里面的观卦。

想要了解汉字“风”的文韵,我首先查阅《说文解字注》对于“风”的注疏文本(如图),大字是刘勰的原始文本,小字是清代段玉裁收集的不同的跟“风”相关的历史文本。看到这里我经历了德里达常说的aporia,一种茫然和不知所措的体验。具体而言,一般中学生都认识这些字,但是它具体在说什么,为什么有这样的叙述方式等不得而知,后来我做了一些训诂,阐释学意义上的文本解读。美国有位学者曾说道,阐释性的文本解读,是一种人跟文本的对话,它是聆听语言言说的相互阐发相互启发的过程。通过解读发现,汉字“风”不再是现代意义上的概念,而成为一种文化思维。很关键的是,汉字“风”的构词本身含有一个“化”的意思。我们常说“风化”,在说文解字里面,“化”的原初意义不是人为主体的,而是被化,即道化。同时,中国古代的“风”思维,不仅体现在我们对于教育的理解,还体现在诗歌、时空、音乐等方面。

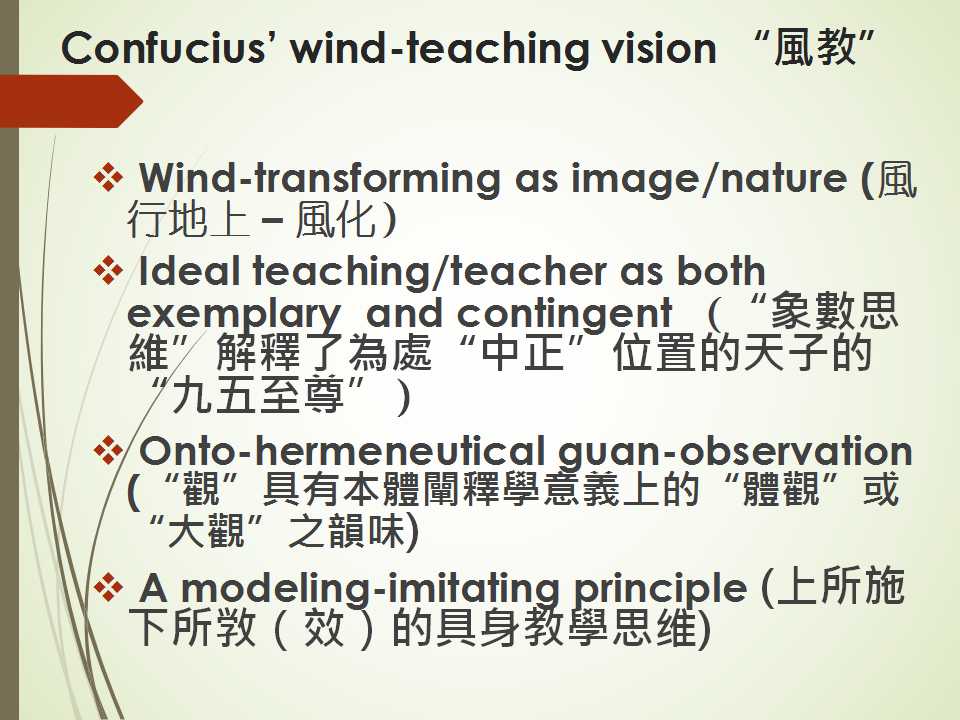

随风轻舞,最后我偶然看到了易经中的观卦,它描述的是天子行祭祀大礼过程中的一个重要场面。此卦象本身跟教育教化没有直接的联系,但孔子为其加注,将其变成教育思想的原初的点。通过细微的阐释性解读,我发现孔子“风教”思想有四个特点:第一个特色是卦象本身是“风行地上”,即含有风化的内涵;第二个是我们平常说的九五之尊,一种易经的动态象数思维,在这个“时机”上,体现了很完美的师生互动,即君子和臣民间的互动。第三点就是本体意义上的大“观”,不是我们现代心理学上“主体看见客体”,而是得道者的顿悟和体观;最后一个就是上有所施下游所效的具身思维,简而言之,它打破了西方意义上的mind和body的对立二分。

简单回顾一下我的研究历程,首先,海德格尔和福柯对于现代语言的批判让我看到了本来视而不见的“风教”话语。其次,他们的考古思维让我幸运地发现孔子“风教”思维的源泉。这些研究发现都给我们提供了一种打破现代理性的思维,帮助我们重新审视当下的意义生成方式和教育问题。所以我认为我做的是一个后现代意义上的研究,它让我重新去思考课程理性问题。比如,在进行课堂教学研究时,我会重新思考教室里面的师生关系,即抛开西方现代个体主义,应该如何重新运用东方文化或其他文化中的思维方式进行思考。我们再回到这个题目当中的“中国教育的课程理性”这个话语,我理解的课程文化理性是指“我们为什么用这种方式去思考当今的课程教育,或者反过来说,我们为什么会说这种话,会运用这样的思维方式,除此之外还有没有其他的思维方式”。

我用Detour and Access 来形容自己的研究范式。Detour and Access是法国著名汉学家Francois Julliet的一本书名,detour表示迂回、绕圈,access表示直达、进入。它启示我们通过他者反观自身,即通过进入他者的文化和理论,更好地帮助自己了解自身的文化。同样的,我们通过历史的角度看以前的文本,不是证明以前有多好,而是为我们更好地考察当下提供一种新的视角,即以古观今。

在跨文化背景下尝试去重新挖掘中国的课程文化理性,值得一提的是Joao Paraskeva 的书curriculum epistemicide。他提出西方主流的现代性的文化思维削减了其它文化思维的可能性,重新挖掘和显现西方非主流文化思维或非西方思维,他建议我们需要找到一个新的出发点,不是从西方主流学术体系的山顶上爬下来重新出发,而是应该找到一座非西方主流知识的山脉,以那里的山脚作为一个全新的出发点重新出发。我觉得很受启发,与大家分享。谢谢大家!

课程所第16届上海国际课程论坛特邀专家主题报告持续分享中,敬请关注。

更多内容请关注华东师范大学课程与教学研究所微信公众号!